FENDI——艺术与精致手工

[发布日期] 2013-11-11

- [简介]

- 自1925年创立开始,FENDI的形象就与皮裘制造结下不解之缘。时光荏苒,FENDI家族与这种华贵材料的纽带经岁月洗礼,愈加坚韧,日新月异且创意无限。1965年,Karl Lagerfeld 将“Fun”和“Fur”二字,创造出和谐双F的Logo,FENDI的专业态度和高超的工艺得以天衣无缝的完美契合。“FF”(Fun Fur)向世界传递这么一种信息,FENDI将这种珍贵素材及其复杂的工艺,用一种

- [详情]

- 自1925年创立开始,FENDI的形象就与皮裘制造结下不解之缘。时光荏苒,FENDI家族与这种华贵材料的纽带经岁月洗礼,愈加坚韧,日新月异且创意无限。1965年,Karl Lagerfeld 将“Fun”和“Fur”二字,创造出和谐双F的Logo,FENDI的专业态度和高超的工艺得以天衣无缝的完美契合。“FF”(Fun Fur)向世界传递这么一种信息,FENDI将这种珍贵素材及其复杂的工艺,用一种戏谑,自信态度,又不脱离“娱乐”的本意。

品牌工作室里,前瞻性的设计态度蔚然成风,创新工艺、色泽丰富、大胆的搭配和设计每每尝试不迭,似乎都在跟外界宣示,FENDI的潜力无穷,对标新立异乐此不疲,原创自由不受干预,成长从未停滞。

总之,皮裘,或更确切点说皮裘制造,不仅是单一物件,而是糅合了一系列的贸易,专业技术,创新的视野,长期的调研的成果,无不凸显了FENDI一以贯之的出类拔萃品质和深层次的文化底蕴。

FENDI皮裘不只是纯粹的经典华美的作品。FENDI家族植入的不单单是全新的艺术美学,更颠覆了传统的奢华行头,令皮裘风成为新宠。虽初品牌将皮裘定位为晚装,FENDI却将皮裘打造成日间也能穿着的优雅典范,从而影响了女性的行为与穿着习惯,让女性具备新颖时尚的视野和生活方式,FENDI也为自己的形象树立了一席之地。

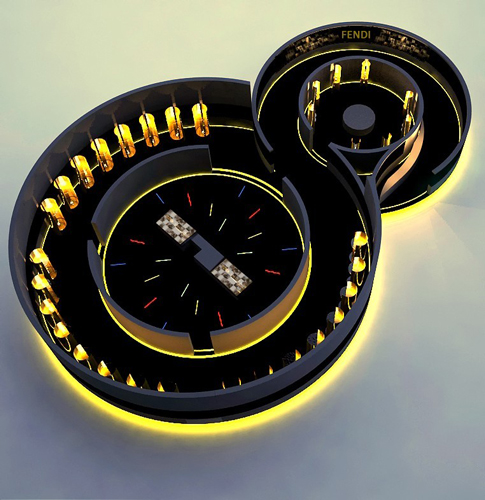

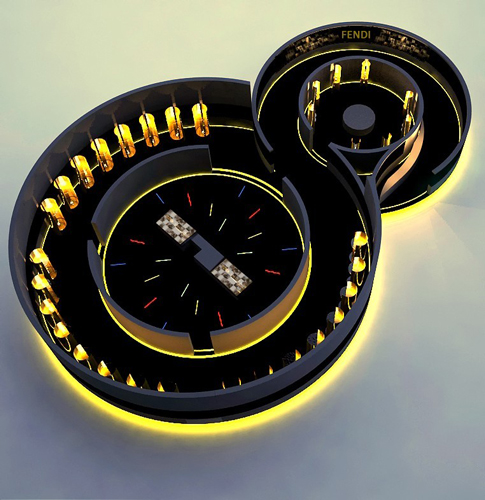

Johanna Grawunder是一位旅居于意大利米兰和旧金山的设计师。她的作品横跨不同领域,内容丰富,包罗万象,从大规模公共装置、建筑,以及内部装饰,到限量版家具、照明,以及定制任务。

“致趣匠艺:经典手工的传承与革新”展览,旨在表达FENDI长达上百年的工艺价值观,沿袭及传承意大利传统制造的精粹-皮裘制作的工艺。正是这种工艺,无微不至地打造和守护着FENDI品牌的优良血统。另外,展览也意在重塑该品牌的历史“主线(fil rouge)”地位,展现其在创立开始即对于这一领域努力不懈的参与(从技术提纯、不断创新,到创造和尝试),持续不断打造风靡于国际时尚舞台的精美作品。

Karl Lagerfeld说道:“其纯正的纹理,优良的材质,配合匠心独运的世家工艺,凝合不同灵感,终成今独树一帜的品牌。FENDI满载着过去,热忱于未来。”

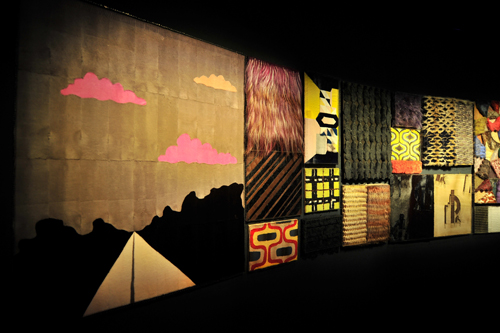

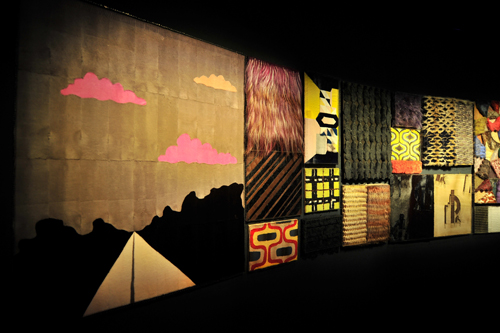

此次展览作品从1970至2013年间的皮裘精选,并按年代和命名一一展出,每件华美精致的服饰显示了FENDI对传统及创新的兼容并包。共同的视野及灵感赋予这些艺术品新的生命,也验证了品牌与生俱来的开创精神,使得传统典雅旧瓶装新酒,活力不断。总而言之,展览内每个作品与众不同的特性,都彰显出当代奢侈品的精髓:独一无二。

出于这样的角度,展览主题“致趣匠艺”,完美地诠释了每个FENDI作品不同的质朴、工艺与艺术的价值观,以及品牌划历史意义的运行方式。“另一种艺术” (Un Art Autre)最早出自米歇尔•塔皮(Michel Tapié)的著名文章“另一种艺术,或亦艺术真正新面孔(Un Art Autre - ou il s'agit de nouveaux devidages du Réel)”。这种语言转折的方式,是源自于二战时期法国画家让•杜布菲(Jean Dubuffet)对画的定义“另一种艺术”的说法。让•杜布菲提出此说法的原因是避免观众在观赏过程中,受到的任何规则,先入为主的成见,欲望(可能性)的影响。许多意大利和国际艺术家,包括佛特里耶(Fautrier), 布里(Burri),卡坡格罗西(Capogrossi),芳塔娜 (Fontana),及日本具体派艺术家都十分仰慕米歇尔•塔皮(Michel Tapié)。他提出的这个理论对1950年代“非定型艺术”运动有着重要的贡献。

感谢这些艺术家们,让艺术及其不同表述发生了戏剧性的变化,同时“创造艺术”被提升到了一个全新的水平,艺术家及物质,人类及自然的距离得到前所未有的拉近,得以相互感染。

不拘腻形式地使用艺术材料,这些艺术家打开了新的艺术语言篇章,逾越成规,击溃了盛行一时的严格艺术界限。

有基于此,我认为它会成为一个非常有趣且符号化来合并定义出一个前卫艺术文化的表达方式,特别是FENDI前沿的艺术风格,会毫无疑问地衍生出对艺术的新释意。即使艺术水平不同,但生硬对事物进行界定,阻碍事物的本质传达,都无不使得它们这种基本而本能的特性寻求新的表达方式。

FENDI对作品不断地解构,加入新的灵感,时常重新设计外形及色泽,不遗余力地将皮裘打造成一种艺术质材继而创造出一种新形式和“语言”,将品牌不拘泥形式且创新的风格尽展无遗。可以说,它的每个作品都可谓是独一无二,各具特点。

因其价值不菲,加上追求最大审美表达手工工匠艺术技艺价值的多重复杂工艺,皮裘极易让人浮现出奢华、高雅与诱惑的感觉。因每一件作品都是纯手工制作,就不可能存在两个完全相同的作品,丝毫无法复制。德国思想家瓦尔特•本雅明(Walter Benjamin)在其著作《机械复制时代的工艺品(The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction)》提及机械复制所产生的贬值效应,认为作品的复制生产会损害其权威性及艺术价值。一旦复制,作品会失去形象的光环及独一无二的特性,最常见的是,吸引力也会大打折扣。

正是这种高贵的光环和独一无二的特性,皮裘在历史长河中,比其他服饰蕴含着更多声色愉悦的感官享受,不言而喻的欲望。其原创性及不菲的价格,令皮裘常与艺术作品联系起来,具有化腐朽为神奇的力量,把日常大量生产的物件变成前所未有,令人惊叹的雕塑。例如瑞士艺术家梅拉•奥本海姆(Meret Oppenheim), 她在1936年推出标志性作品"Le dejeuner en fourrure (皮裘早餐)" :茶壶,香肠,茶匙的毛茸茸皮裘均由中国瞪羚皮裘制成,并与冷冰冰的瓷器制造出冲突又和谐的超现实主义而得到戏剧性的成功,现今这个作品存放于纽约的MOMA博物馆。

外形与本质,物质与形式,功能与实质。历经历史的多次变革,FENDI皮裘工艺的传承,对艺术解放的追求最终得到实现。无论品牌的审美,风格,还是技术和设计都得到了新的解放诠释。其中,最为重要的当属解构皮裘及轻化重量的研究。随着时代变迁,变化愈加明显和惊人,这都要归功于各种尝试性技术的融合,特别是皮裘工艺方法与裁剪技术,纺织技术,打孔技术和钩边技术等,以及对过时技术和繁冗因素的淘汰,例如垫肩,套筒,包边,打入缝边。这些重要改变让皮裘一跃成为春夏系列的主角。同时,从创立之初,虽然一路前沿和进步,FENDI对色泽的研究从未减温,烘焙出FENDI出众的个性,赋予作品独立原创,缤纷多彩,纷繁复杂的特性,同时极具诱惑力。

色彩,毫无疑问,是本次展览的“主线”,此外还有前卫的外形-对奢华新的诠释,配上时尚的几何图形作为装饰。另外,还有源于艺术及建筑视角的灵感激发的主题及图案。

FENDI一直仰慕追求这种视角,囊括了从构成主义者画作的独特风格特点,到欧普艺术及空想艺术的动态设计和色彩-以及图案及色彩的最终源泉,诞生地罗马的各种令人惊叹的风景和建筑,从开垦的田地的航拍图案,城市的天空,到屋顶及布满鹅卵石的街道。

这次展览精选的24个产品以其产生的时间和命名排序。展览分为三个部分——几何与廓型系列、自然与色彩系列、轻盈与创新系列,每个部分都融合了历史皮裘与最新春夏及秋冬系列。每个部分展示了8个产品,精彩地表达FENDI对具体工艺、灵感、选色、风格的传承与创新,当然也有不时地回溯,以追赶时代的潮流。

皮裘作品边放着各自的工艺板和卡尔•拉格菲手绘的草图,以便参观者能够观赏到最初的构图到成品的发展过程。FENDI大师级工艺师们在皮裘工作室里真实演示了整个过程,这对于理解设计师的创作天赋和工匠们的精湛工艺的关系和对话至关重要。这两种角色的关系及紧密合作是成就品牌及独一无二特点的根基所在。

展览的另一个展区是饰品世界,也是FENDI一直以来非常重要的创新及生产历程。追溯历史,不难发现,本品牌的历史源自皮革制品制作。经典手袋例如Baguette, Peekaboo, 2Jours的复杂制作工艺的提升及尝试,推动FENDI对于全方位创意放开束缚,自主生产,不断创新的尝试,可谓意义非凡。FENDI创始人Adele and Edoardo FENDI的口号是“一切皆有可能”。这个口号成了后代们的信条,时至今日,激励着设计部门及其所有员工,也激励着从造型部门、宣传部门、文化传承部门到活动,以及罗马弗拉米亚大道的所有古老皮裘工作室。

为突显FENDI的前卫风格及自我引用,展览略述和追溯了其历久不衰的选择,风格特点及建筑结构设想。这些特色都充分诠释了FENDI及其艺术特色,展览将依此来重笔强调品牌永恒的理念。

“致趣匠艺”展览也庆祝一个重要日子:FENDI的88周年纪念日。北京可谓2007年以来展览的最佳展点,承载了21世纪最具史诗性的雄伟展出计划:FENDI 2008春夏系列长城秀。展览侧重幸运数字8,具有多重含义:宇宙均衡的同义词,不同文化,不同冲突,不同时代的交融。中国长城,行为艺术家玛丽娜-阿布拉莫维奇(Marina Abramović)和 屋莱(Ulay)二人组选址作为谢幕作《情人》的最终站,他们从长城两头的历史遗迹开始,行程2500公里,花费90天,最终他们感人的艺术关系在告一段落。那一年是1988年。(来源:YOKO)

백화점개황

백화점개황

デパートの概況

デパートの概況

INTRODUCTION

INTRODUCTION

백화점개황

백화점개황

デパートの概況

デパートの概況

INTRODUCTION

INTRODUCTION